家族葬のエスコートTop > ご葬儀のマナー

今までは葬儀=縁起でもないという声が良く聞かれました。

今までは葬儀=縁起でもないという声が良く聞かれました。

それが近年、家族構成や地域との繋がりの変化・インターネットの普及により、身近な人と相談して準備する時代から、より簡単に専門家へ相談し不安を解消する時代になりました。これは日本が50%以上の人が生前予約を行っているアメリカに近づき、死と向き合い受け入れる重要性が知れ渡ってきた事を意味しています。簡単に相談できるこの時代、最低3社には相談する事をおすすめいたします。

喪主について

喪主は元々 祭祀継承者(ご遺骨・仏壇・お墓を管理して相続する方)でしたが、今では故人の配偶者や子、兄弟など様々です。特に現在では決まり事ではないので親戚でご相談してお決めするのが良いでしょう。

喪主は葬儀の日程や場所を決めるだけでなく、葬儀での寺院や会葬者への対応、葬儀式の全体を決める指揮者となります。ただしサポートできる家族がいれば手分けするのが良いでしょう。悲しみの中、葬儀全部を取仕切るのは負担が大きすぎます。

喪服について

男性は社葬などでは正式なのはモーニング・和装袴となりますが一般的には略礼服で黒のスーツを着用します。また参列される時は略礼服で濃紺や濃いグレーなどでも大丈夫です。

女性は正式なのは和装の紋付着物ですが、一般的には略礼服で黒のワンピースやスーツを着用します。また参列される時は略礼服で濃紺や濃いグレーなどでも大丈夫です。

弔問時のネクタイやバック、小物の色

ネクタイや女性用のバックの基本は黒色で統一しましょう。もし黒色がない場合は濃紺やグレーなどの地味な色で控え目がよろしいでしょう。どちらにせよ派手めの色味はタブーとされておりますので気をつけましょう。

弔問時のマナー

いつ、どこで、どのように 葬儀が行われるのか、事前に調べましょう。また葬儀式場へご供花やご弔電を送るのも良いでしょう。送る際は必ず喪主の方もしくは家族の方へ送りますので間違えの無い様に気をつけましょう。

ご供花 供物注文について

ご供花は概ね3種類からお選びいただけます。15750円・21000円・31500円からお選びいただく事になりますが、個人様でお出しになる場合は15750円のものが最も多く選ばれる傾向にあります。会社の代表者様や会社として出す場合には21000円~の供花も選ばれますが、値段ではなくお気持ちが大切ですので、気になる場合は当社までご相談くださいませ。供物注文は当社で承ります。

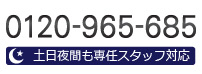

フリーダイヤル 0120-965-685

御会葬に行く交通手段

葬儀式場に御会葬に行く前に必ずその葬儀式場に駐車場があるか確認しましょう。また基本的には電車やバスなどの公共手段で式場まで行きましょう。駐車場には限りがありまた、何よりもご遺族やご親戚の手間がかからない様に配慮しましょう。

葬儀式場に着いたら

葬儀式場は場所によっては何箇所もの葬儀をしている場合があります。(例,町屋斎場 等)

間違えないように確認をして。身支度を整えてから式場に出向きましょう。コートなどは脱ぎ正装で式場へ入り、受付・記帳をしましょう。お香典を預かっている場合はその方のお名前も記帳してあげます。ご返礼品がある場合はその方のも預かりましょう。

会社の代表として出席した場合などに、意外にも式場を間違えてそのままお焼香をする方などもいらっしゃいます。しっかりと式場を確認しましょう。

御香典・御霊前の金額について

・親等で葬儀代金を負担されない方(配偶者・子・親・兄弟)の場合

概ね3万円以上が望ましいです

・その他ご親戚である場合(孫・叔父・伯母・いとこ)

1万円以上が望ましいです

・ご近所や友人の家族の葬儀の場合 会社で取引先の関係者で葬儀に参列する場合

5千円~1万円程が望ましいです

・故人もしくは喪主に面識がある場合 勤務先の社員の関係者で葬儀に参列する場合

5千円程が望ましいです

・知人、友人、会社のお付き合いで葬儀に参列する場合

3千円程~5千円程が望ましいです

御霊前の袋の選び方

神式・キリスト教・仏式ともに御霊前が共通して使えます。

神式=玉串料 キリスト教=御花料 仏式=御香典 でも大丈夫です。

御香典・御霊前の書き方

薄墨で自分のフルネームを書きます。ご夫妻で一緒に包む場合は連名で二人の名を書きますが、なるべく個々に包むほうが良いです。なるべく社員一同などでまとめないで個々が望ましいです。社員一同などで包む場合必ず中に全部の名前がわかるようにしましょう。

御仏前(法事)・寺院などの御布施(戒名料・お車代・御膳料)は薄墨ではなく濃い字でフルネームを書きます。

御香典・御霊前の出し方

御香典・御霊前は受付で最初にお出しします。葬儀式場では受付でご自宅等の場合は喪主または家族の方にお渡しをします。記帳芳名録があればお名前を記帳します。

御香典・御霊前はふくさに包みお渡しする場で空けて渡します。また相手に字が読めるように向きをかえてお渡しします。

お香典を代理人にお預けする場合は必ず金額・中袋に住所、電話番号を記載しましょう。

お焼香・お参りの作法

仏式のご葬儀の場合お焼香を御霊前にてお参り致します。お焼香の仕方は宗派様々です。

基本的な焼香の方法は、まず、右手の親指・人差し指・中指の三本で抹香(香木を砕いた細かい木片)を少量つまみ、手を返して額の高さで念じます(これを「おしいただく」といいます)。

次に、右手の抹香を香炉鉢(炭の方)の上に移動させ、指から抹香を落とします。

真言宗・日蓮宗 3回 天台宗・浄土宗 1回もしくは3回

臨済宗 1回 浄土真宗 本願寺派 1回(おしいただかず)

曹洞宗 2回(1回目は額に念じおしいただく、2回目そのままお焼香)

真宗 大谷派 2回(おしいただかずに1回、2回目そのままお焼香)

檀家であり菩提寺の場合身内の葬儀では上記を参考にされるのがよろしいかと思います。

一般に参列される場合はお焼香は煙が出て香りを炊くのがお焼香で御座います心をこめて最低1回お香を炊く事に意味があります。回数ではなくてお気持ちと故人様への香を炊くという事となります。その葬儀に準じた作法を尊重されるなら葬儀式場で担当の葬儀社に直接お伺いされるのがよろしいかと思います。

お線香の上げ方

お線香の場合に本数に決まりはありません、香炉に線香をお立てしお参りします。また浄土真宗、創価学会友人葬の場合はお線香を香炉に寝かせてお参りいたします。

鈴(リン)は故人にお参りに来た合図を音で知らせるものです1~2回、鳴らしましょう。

お焼香の時は礼をいつするのか

式場やご自宅に入られる時に寺院、家族、会葬者に一礼をしてお焼香場所にお進みして、お焼香場所では最初に御霊前(遺影)に合掌一礼をしてからお焼香をします。お焼香終了後に家族に一礼、他の会葬者に一礼をして退出します。

お数珠について

百八つの珠は人間の煩悩を救う仏様の教ともいわれております。修行僧がお経を唱える回数を数える為、人は左手で俗世界とつながり、右腕で仏様の世界と繋ぐといわれています。

念珠は俗なる世界から離れ、仏道の世界で修行するための法具。また葬儀では一緒に故人に対して念じて成仏を願う為の道具とされています。

数珠の持ち方

数珠はお参りをする時は下のようにお持ちします。お参りした後は左手で持ちます。

神式でのお参りの仕方

神式では玉串を神前(御霊前)に捧げて拝礼することを玉串奉奠といいます。

神主から玉串を渡された時は、右手で玉串の根元を持ち、左手で葉先を下から支えるように持つ。このとき、左手(葉先)の方が高くなるようにします。

玉串を捧げる案(机)の前へ進み、軽く一礼する。左手から右手に玉串の葉先を持ちかえ、左手で玉串の根元を持ち時計回りに玉串を動かし根元が神前(御霊前)に向くように玉串を捧げる案(机)に置きます。

玉串を案(机)の上に置き、二礼 二拍手(音を立てない)一礼をし、元の席に戻ります。

キリスト教など献花の仕方

一輪花を受け取ります。左手で根元の部分、右手で花を支えるように持ち御霊前(献花台)にお進みします。そのまま一礼し、花を左手で根元を祭壇(御霊前・遺影)に向けて供えます。お供えし御霊前へ深く一礼をして黙祷、お参りをいたします。黙祷後に退出します。

通夜振る舞い・お清め会食の仕方

ご遺族から会葬者へ通夜振る舞いの会食等がご準備されている場合は故人への供養またご遺族からのお礼とお清めにもなりますので、少し寄られてから帰りましょう。ただ長居は禁物です。ご親戚の清め所も一緒の場合が多いので、知人で盛り上がる席ではありませんので注意しましょう。